“Web3.0 一般用来干嘛?和我们平时用的互联网有啥不一样?” 随着 Web3.0 概念逐渐走进公众视野,这类疑问频繁出现。结合 Web3.0“用户掌控数据、去中心化协作” 的核心特性及我国合规实践来看,Web3.0 并非特指某类技术或产品,而是通过区块链、智能合约等技术,在数据主权、产业效率、用户交互等领域实现创新应用,其核心价值是 “赋能实体经济与合规场景”,而非与币圈投机绑定。

从用户数据主权层面,Web3.0 可实现 “数据归用户所有” 的新型互联网交互。传统 Web2.0 模式下,用户数据被平台集中存储、垄断使用,隐私泄露与数据滥用问题频发;而 Web3.0 通过去中心化身份(DID)、分布式存储技术,让用户自主掌控数据访问权限。例如某合规社交平台基于 Web3.0 技术,用户发布的内容会通过区块链存证,数据所有权归用户所有,平台需获得用户授权才能使用数据,且使用记录可追溯。这种模式既保护了用户隐私,又避免了平台滥用数据的风险,目前已在政务服务、医疗健康等领域试点 —— 某城市的电子政务平台引入 Web3.0 身份认证,用户无需重复注册,即可跨部门办理业务,数据安全性与办理效率显著提升。

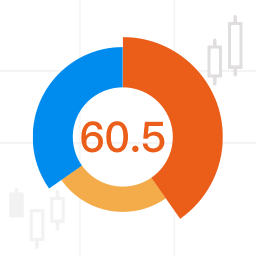

在产业协同与效率优化领域,Web3.0 的智能合约技术可简化复杂流程。传统产业协作中,多方合作常因信任成本高、流程繁琐导致效率低下,而 Web3.0 的智能合约能将合作规则代码化,实现 “条件达成自动执行”。例如供应链金融场景中,核心企业、供应商、银行通过 Web3.0 平台达成协作,当供应商完成货物交付并上传凭证后,智能合约可自动触发付款流程,无需人工审核,将结算周期从原本的 30 天缩短至 1-2 天。此外,在数字版权领域,创作者可通过 Web3.0 平台将作品上链存证,版权归属与交易记录实时可查,有效解决侵权追溯难、收益分配不透明的问题,某音乐平台试点后,创作者版权收益到账效率提升 60%,侵权维权时间缩短 80%。

在用户交互与价值共享层面,Web3.0 可构建 “用户参与价值分配” 的新型生态。传统互联网平台中,用户的浏览、分享等行为为平台创造价值,但用户难以获得回报;而 Web3.0 通过 “用户贡献即价值” 的机制,让用户参与平台建设的同时获得合理收益。例如某合规内容社区基于 Web3.0 技术,用户发布优质内容、参与社区治理可获得平台积分(非虚拟货币),积分可兑换服务或参与平台收益分红,这种模式既提升了用户活跃度,又避免了币圈 “炒币分红” 的投机属性。目前这类应用已在知识付费、在线教育等领域落地,用户参与度较传统平台平均提升 35%。

需特别注意的是,Web3.0 的应用存在明确合规边界,绝非 “币圈的代名词”。部分不法分子借 Web3.0 名义,炒作虚拟货币、开展非法融资,如宣称 “投资 Web3.0 项目送代币”“Web3.0 挖矿躺赚”,这类行为本质是币圈投机套路,与 Web3.0 的合规应用无关。我国明确支持 Web3.0 技术在数据安全、产业协同等合法场景的创新,同时严厉打击借 Web3.0 名义开展的非法金融活动,此前某地警方破获的 “Web3.0 元宇宙投资” 诈骗案,犯罪团伙虚构 Web3.0 项目发行空气币,涉案金额超 1.5 亿元,最终被依法查处。

综上,Web3.0 的应用核心是 “以技术解决实际问题”,从保护用户数据主权到优化产业流程,再到构建公平的价值分配生态,其价值始终围绕合规与实体经济展开。理解 “Web3.0 一般用来干嘛”,关键是跳出 “与币圈绑定” 的误区,聚焦其在合法场景中的创新实践,这才是把握 Web3.0 技术价值的正确方向。